La transition énergétique vue par l’Académie des sciences

Année combien décisive pour les grandes orientations en matière énergétique.

Un nouveau président qui se prononce favorable à ramener la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité d’ici 2025, c’est ce que loi de transition énergétique impose. Ce qui devrait se traduire par la fermeture de 15 à 20 réacteurs sur les 58 actuellement opérationnels. La Suisse qui décide de sortir du nucléaire.

Un authentique écologiste au ministère au ministère de la Transition écologique et solidaire qui ne peut que promouvoir cette stratégie.

Un président des E U qui veut sortir de la COP 21.

Mais où est le bon choix ?

Le débat n’a pas fini de nous apporter des informations contradictoires. Et nous nous garderons de proposer un avis motivé, nous nous contenterons d’apporter des sources de réflexion.

Pourquoi cette transition est-elle aussi importante et urgente :

- Limiter les émissions des gaz à effet de serre ?

- Limiter notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles ?

- Limiter notre production de déchets radioactifs dont on nous dit, à tort ou à raison qu’on ne sait que faire ?

- Limiter les risques de contamination radioactive, en cas d’accident ?

- Limiter une prolifération des sites nucléaires dans le monde, en cours d’explosion, y compris dans quelques pays « incertains ».

Les sceptiques : la production d’énergies renouvelables a ses limites, raisonnablement on ne peut pas espérer dépasser à terme 30 à 40 % de la production globale :

- L’éolien et le photovoltaïque, qui sont les deux principales sources d’énergie renouvelables actuellement accessibles, offrent une production aléatoire, tributaire des variations météorologiques. Elles produisent une électricité coûteuse, qu’il faudrait stocker, ce que l’on ne sait pas faire, et représentent souvent une agression à l’environnement. Pour mémoire, pour une éolienne terrestre de 2 MW : de 1000 à 1500 m3 de terre déplacés, de 25 à 40 t. d’acier et de 200 à 400 m3 de bétons mis en œuvre. Quant à l’éolien en mer le coût de production de l’électricité est trop élevé.

- L’hydroélectrique en mer ou hydroliennes (turbines immergées) n’est pas rentable, maintenance très coûteuse.

- L’hydroélectrique « terrestre » a atteint ses limites.

Le coût de production de l’électricité.

EDF propose des chiffres, mais ils manquent de cohérence car ils ne prennent pas en compte l’ensemble des coûts, de la construction au démantèlement, voire du stockage des déchets nucléaires. Ils ne reflètent donc pas la réalité.

- L’hydroélectrique : 20 à 30 €/MWh, seuls les coûts d’exploitations sont inclus, les coûts de construction et de maintenance ne sont pas connus.

- Le nucléaire : 54,4 €/MWh, en intégrant les investissements de prolongation de durée de vie, mais non inclus les coûts de démantèlement.

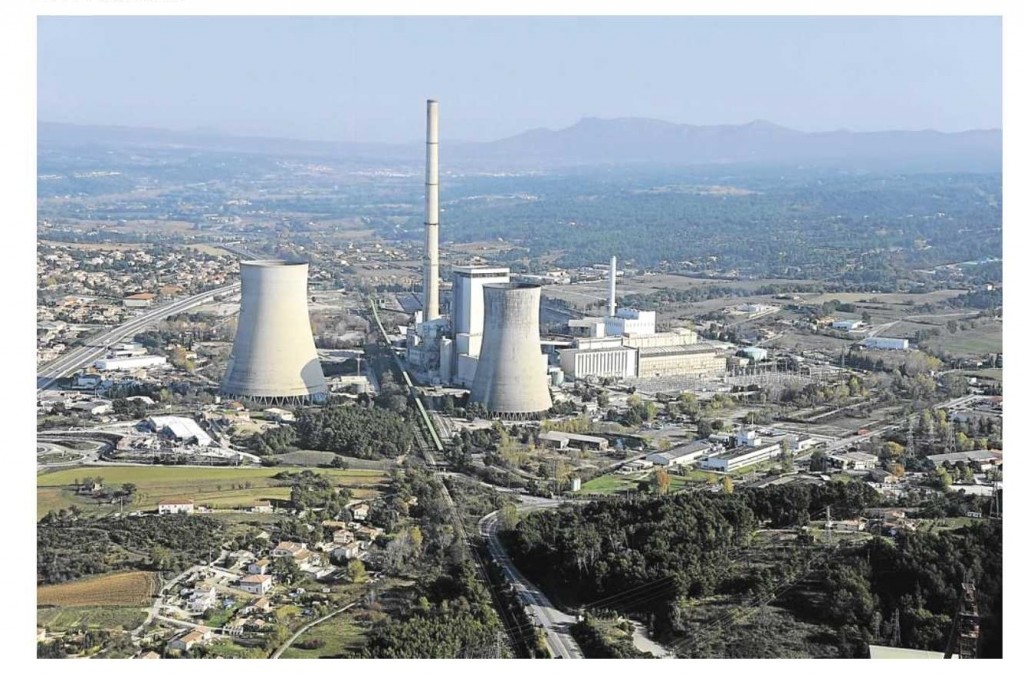

- Les centrales thermiques: entre 70 et 100 €/MWh, selon le prix d’achat des ressources.

- L’éolien terrestre : 82 €/MWh.

- L’éolien offshore: plus de 220 €/MWh.

- Le photovoltaïque : de 220 à 370 €/MWh, selon la taille de l’installation.

Que disent les scientifiques :

L’Académie des sciences vient de produire le 19 avril 2017, un rapport intéressant qui met en évidence certaines difficultés à développer des sources de production d’électricité renouvelables. Il est déjà critiqué par les grandes associations de protection de l’environnement, qui mentionnent un manque d’ambition de cette communauté scientifique en matière de développement des énergies renouvelables.

Accéder à ce rapport de l’Académie des sciences :

Academie des sciences Transition énergétique

Pour plus d’informations voir aussi trois « Lettres Géopolitique de l’Électricité » :

GE-Newsletter n°64 JUIN 2016

GE-Newsletter N°70 décembre 2016

GE-Newsletter n°72 février 2017

Electricité éolienne et solaire, émissions de CO2, et prix de l’électricité pour les ménages en Europe de l’Ouest :

Voir un article très complet réalisé par un scientifique de haut niveau : Electricites intermittentes

Que dit FNE (France Nature Environnement) :

La France s’acharne à présenter l’énergie nucléaire comme une industrie sûre (malgré les accidents), non polluante (malgré les déchets), capable de produire une électricité à bas prix (malgré l’effondrement économique de la filière), comme la solution pour assurer notre indépendance énergétique. Des arrangements avec la réalité que FNE décode.

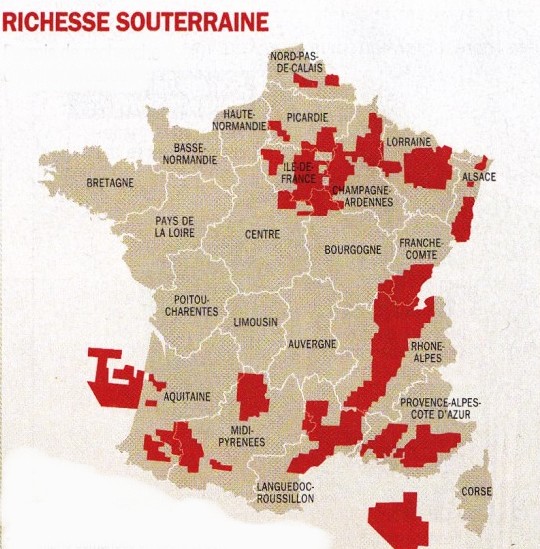

Chaque Français vit à moins de 300 km d’une centrale nucléaire. Avec 58 réacteurs répartis dans 19 centrales, notre pays est la première nation au monde en nombre de réacteurs par habitant. A ces installations, il faut ajouter les centres de stockage de déchets radioactifs existants et à venir. En France, 80 % de l’électricité est produite par le nucléaire qui représente chez nous 18 % de l’énergie consommée contre seulement 2 % dans le monde.

Le nucléaire n’assure pas l’indépendance énergétique de la France

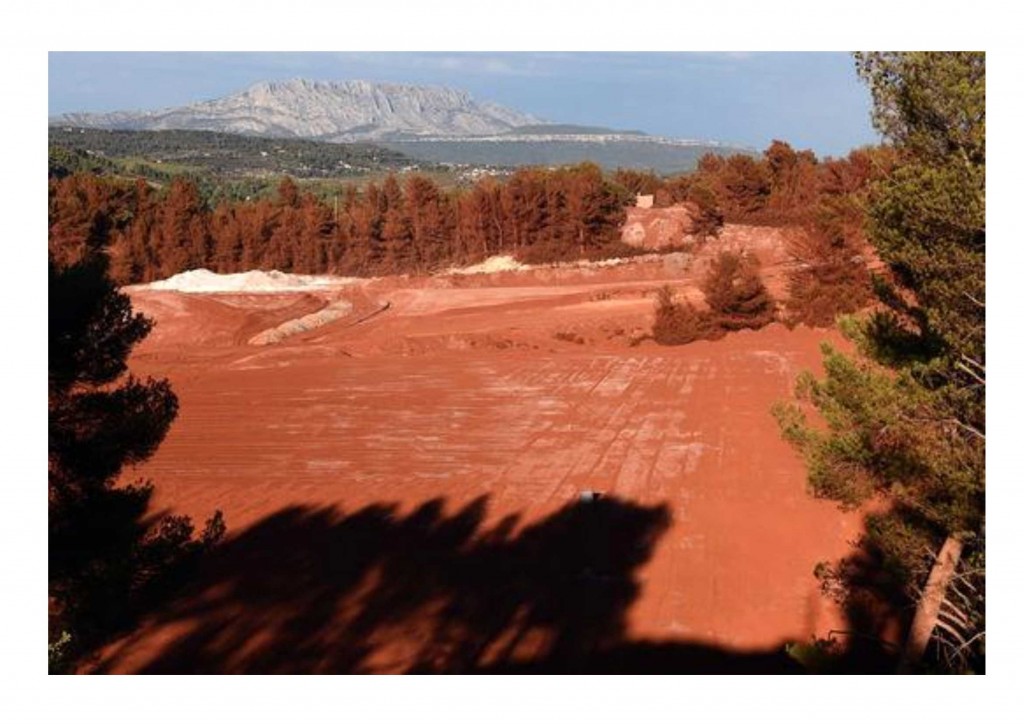

L’indépendance énergétique française est un leurre : il n’existe plus une seule mine d’uranium en activité en France. Le minerai est importé du Canada, mais aussi du Kazakhstan et du Niger. Le nucléaire n’empêche pas la France d’être massivement dépendante du pétrole et du gaz. Enfin, comment l’industrie nucléaire pourrait assurer notre indépendance énergétique, quand le nucléaire ne représente que 18 % de l’énergie que nous consommons en France ?

Seules les énergies renouvelables sont source d’autonomie énergétique pour notre pays.

Le nucléaire n’est pas une énergie complètement décarbonée, ni une énergie renouvelable…

L’extraction de l’uranium, non renouvelable, est gourmande en énergie fossile. Elle est donc émettrice de CO2. Au Niger, pour obtenir 3 kg d’uranium, il faut extraire une tonne de minerai. En outre les centrales nucléaires ne sont pas conçues pour adapter leur production d’électricité aux variations de la demande. En France, EDF le fait sur quelques réacteurs en faisant varier la puissance par pas de 10 à 15 mn. C’est une solution qui fragilise les réacteurs et la France est le seul pays du Monde à prendre ce risque. Chaque hiver les pics de consommation liés à la généralisation du chauffage électrique obligent à faire appel aux centrales au charbon ou au gaz.

La solution passe par une rénovation énergétique efficace de notre parc de logements et l’arrêt du chauffage électrique qui est spécificité française.

…ni une énergie propre

En cas de catastrophe, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, au-delà de la catastrophe humaine et du drame sanitaire, de vastes territoires sont stérilisés à jamais par la radioactivité. L’industrie du nucléaire est porteuse de risques que l’on ne sait pas maîtriser et dont on ne peut pas mesurer l’ensemble des effets. Ce risque se traduit par de nombreux accidents tels que Maiak (URSS, 1955), Three Miles Island (Etats-Unis, 1979) et plus proche de nous Saint-Laurent-des-Eaux (France, 1960 et 1989) ou encore Le Blayais (France, 1999)

Il n’existe toujours pas de solution pour traiter les déchets nucléaires stockés qui resteront radioactifs pendant des générations.

Le nucléaire n’est pas rentable

Quand il s’agit du nucléaire, l’Etat préfère fermer les yeux sur la catastrophe économique qui s’annonce. Areva est en faillite, EDF a été virée du CAC 40 fin 2015, son directeur financier a démissionné en 2016 et pour la première fois, les syndicats protestent contre les projets à l’étranger. L’EPR français a 10 ans de retard et son prix a triplé. Même chose pour l’EPR finlandais. Enfin les provisions pour démantèlement sont largement insuffisantes d’après l’Union européenne, tout comme celles pour la gestion des déchets…

L’Etat préfère fermer les yeux sur la catastrophe économique qui s’annonce.

Le nucléaire ne remplace pas le pétrole

En 40 ans, notre consommation globale d’hydrocarbures (gaz, pétrole et charbon) n’a baissé que de 20 %. Pour certains usages, en particulier dans les transports qui représentent les trois-quarts de la consommation de produits pétroliers en France, le nucléaire n’offre qu’une alternative très partielle. Si la voiture électrique a un réel avenir pour les flottes urbaines captives, pour le Français moyen, elle ne sera toujours que la seconde voiture qu’il vaudrait mieux éviter grâce à des transports en commun renforcés.

Il est nécessaire de repenser nos transports et nos consommations d’énergie dans leur ensemble.

Le nucléaire n’est pas bon marché

On a longtemps vanté l’électricité à bas prix grâce au nucléaire. Mais c’est surtout qu’on n’a pas pris en compte tous les coûts du nucléaire. Ainsi, en 30 ans la France a dépensé près de 100 milliards d’euros en recherche et développement pour le nucléaire civil (rapport Charpin-Pellat-Dessus). De plus EDF vend son électricité en dessous de son prix de revient et n’a pas provisionné pour les travaux à venir. Aujourd’hui, la remise à niveau des vieux réacteurs pour allonger leur durée de vie « le grand carénage » est évalué à plus de 100 milliards d’euros. Quant aux nouveaux réacteurs EPR, leur prix a triplé et ils vont produire une électricité 3 fois plus chère que le coût actuel.

L’industrie nucléaire est une originalité dans le système industriel. Normalement, plus une industrie se développe, plus ses prix baissent par apprentissage. Il se passe exactement le contraire pour le nucléaire dont les prix augmentent à chaque nouvelle série. Pire encore, les centrales sont à peine assurées, au maximum pour 700 millions alors que l’IRSN évalue le coût d’un accident moyen à 150 milliards et le coût d’un accident grave à 400 milliards. Dans ce cas, comme au Japon, les citoyens devront payer.

La politique nucléaire n’est pas transparente

En France, depuis toujours, le nucléaire est un domaine réservé, hors-la loi. La décision de lancer le pays dans le nucléaire civil a été prise en 1974, sans aucune consultation des parlementaires. En 2005, en plein débat sur l’EPR de Flamanville, des documents ont été classés secret défense tout comme en juin 2010 avec le rapport Roussely sur l’avenir du nucléaire civil. Si le mot » transparence » commence à fleurir ici et là, l’industrie nucléaire reste opaque. Ce culte du secret est d’autant plus préoccupant que le nucléaire est né avec la bombe atomique : les industries civiles et militaires sont liées. L’Inde a pu construire une bombe à travers un réacteur civil qui produit du plutonium.

Nous, citoyens, devons savoir ce qui se passe dans nos centrales.

Le nucléaire n’a pas d’avenir

Le nucléaire a longtemps fait miroiter une reprise des investissements dans le Monde. Mais les énergies renouvelables se développent beaucoup plus rapidement. Ainsi la Chine longtemps vue comme l’Eldorado du nucléaire n’en est qu’à 23,5 GW d’installés alors qu’elle en est déjà à 5 fois plus en éolien. Dans le Monde entier, les pays hésitent, voire reculent, devant le risque nucléaire et s’orientent vers les énergies renouvelables.

Espérons que la France comprendra assez tôt qu’elle aussi doit prendre ce virage, quelles que soient les difficultés à venir.